本文

日本の土地調査の歴史

班田収授法(701年〜)

日本の土地調査は、西欧諸国に劣らず古くから行われており、その歴史は飛鳥時代までさかのぼります。

班田収授法は、645年の「大化の改新」以降、唐の均田制にならい導入された土地に関する法制度で、大宝律令の制定により本格的に成立します。

土地をすべて国有とし、6年ごとに作成する戸籍と計帳をもとに人民に耕地(口分田)を分け与えることで、年貢の徴収の確保が図られました。

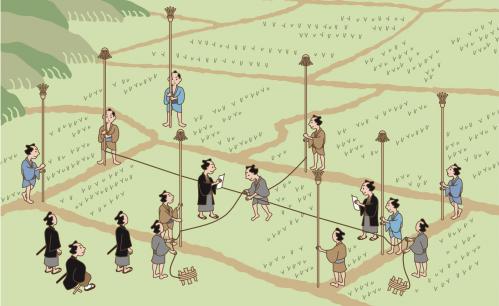

太閤検地(1582年〜)

戦国時代の武将である豊臣秀吉が、全国統一を成し遂げたのち、農民の田畑について、一筆ごとの広さを測り土地の石高(土地の生産性)や耕作者などを定めるために行った調査です。

それまでの検地は地域によって方法が異なり、また申告制であったため、正確性に欠けておりました。

太閤検地は、測量の基準や単位を統一して行われた日本で最初の全国規模の土地調査で、これにより年貢の徴収の合理化が図られました。

地租改正(1873年〜)

明治政府が財政収入の安定を図るために行った制度改革です。

土地所有者に地券を発行して私的所有権を確定し、これに納税義務を課すことで、課税の基準を従来の収穫量から地価に改め、物納から金納に移行するというものです。

しかしその際の面積の測定や地図の作成は、短期間で行われたことや当時の測量技術が未熟であったことに加え、測量自体を専門技術者ではなく土地所有者が行ったことなどから、形状や面積が現地と整合せず様々な問題が生じることとなりました。

この地租改正で作られた地図が、現在の「公図」の基本になっています。

地籍調査(1951年〜)

戦後の日本を再建するためには、限られた国土資源を高度に利用することが不可欠です。

しかし上記の経緯より、国土に関する基礎資料(土地登記簿や公図)が不完全であったため、その整備と実態の正確な把握が強く求められるようになりました。

そこで、昭和26年に制定された「国土調査法」に基づき実施されることとなったのが地籍調査です。

昭和37年には国土調査促進特別措置法が制定され、これに基づく「国土調査事業十箇年計画」により地籍調査はより強力に推進されることとなります。

現在は第7次国土調査事業十箇年計画に基づき、地籍調査が実施されています。