本文

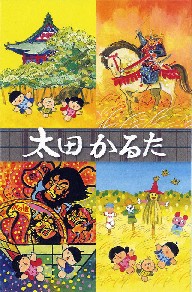

太田かるた

原画 童絵作家 池原 昭治氏(狭山市在住)

題字・揮毫 太田市書道連盟理事長 本城 亮俊氏

太田市では、市民憲章の一環として、郷土への理解を深めてもらう運動のため、「太田かるた」を作成いたしました。

地域性を考慮し、歴史・人物・施設など太田市にふさわしい読み札を市民公募した読み札994点の作品のなかから44点を、太田かるた作成委員会が選考し作成しました。

作成時期 平成18年11月発行

販売価格 1組 500円(税込み)

販 売 先 市民そうだん課窓口(市役所3階)、太田市美術館・図書館、道の駅おおた

| あ行 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| あ | アジサイと 百観音の さざえ堂 | い | いざ鎌倉 義貞挙兵の 生品神社 | う | 運動公園 家族みんなで スポレク祭 |

| え | 江戸めざし 献上松茸 進み行く | お | おいしいな 藪塚名産 紅小玉 | ||

| か行 | |||||

| か | 金山の 歴史を語る 大ケヤキ | き | 木崎宿 語り継がれる 色地蔵 | く | 群を抜く 工業生産 県下一 |

| け | 毛野国 誇る古墳は 天神山 | こ | 子育てと 臥龍松の 大光院 | ||

| さ行 | |||||

| さ | 桜咲く 春の八瀬川 花吹雪 | し | 市民憲章 人と心と まちづくり | す | 雀まで そっと見に来る かかし祭り |

| せ | 政治家で 飛行機王は 中島知久平 | そ | 育てよう 未来に羽ばたく 太田っ子 | ||

| た行 | |||||

| た | 大慶寺 綿打郷の ぼたん寺 | ち | 長楽寺 東関最初の 禅文化 | つ | 塚廻り 居並ぶ埴輪 語りかけ |

| て | 出初式 暮らしを守る 消防署 | と | 東照宮 家康まつる 世良田郷 | ||

| な行 | |||||

| な | 夏の夜に 尾島ねぷたの 灯と囃子 | に | 新田荘 歴史に残る 遺跡群 | ぬ | 抜きんでた 幕末の思想家 彦九郎 |

| ね | 粘りなら 尾島名物 やまといも | の | 農工商 未来を拓き 伸びゆく太田 | ||

| は行 | |||||

| は | 母と子の 交流深める 子育てサロン | ひ | ヒマワリと コスモス畑の 花トピア | ふ | 藤棚と 堀が自慢の 反町薬師 |

| へ | ヘビセンター 世界のヘビが 大集合 | ほ | ボケの花 きれいに咲くよ 冠稲荷 | ||

| ま行 | |||||

| ま | 満徳寺 世界に二つの 縁切寺 | み | 明王院 決起知らせた 触れ不動 | む | 昔話 古老が伝える 知恵袋 |

| め | 名湯が 諸病を癒す やぶ塚温泉 | も | 紅葉映え 五輪塔並ぶ 金龍寺 | ||

| や行 | |||||

| や | 八木節の 樽の音ひびく 夏祭り | ゆ | 悠々と 流れる姿 坂東太郎 | よ | 用水の 歴史伝える 岡登 |

| ら行 | |||||

| ら | ラジコンで 飛行機とばす ページェント | り | 龍舞に 豊作祈る 萬燈まつり | る | ルールを守り 楽しく遊ぶ こどもの国 |

| れ | 例幣使 日光詣での 道しるべ | ろ | 老人が いきいき通う 福祉センター | ||

| わ行 | |||||

| わ | 湧き水は 重殿 矢太神 国史跡 | ||||